Skizzen

Gedanken zur Regionalentwicklung

Urbane Räume gegen Verödung und Einsamkeit

November 2025

Kernthesen

Aktuelle Konsumzonen produzieren systematisch sowohl Verödung als auch Einsamkeit.

Eine zukunftsfähige Innenstadtentwicklung erfordert fundamental andere Bewertungskriterien.

Die gegenwärtige Krise des Einzelhandels ist keine Bedrohung, sondern eine Chance.

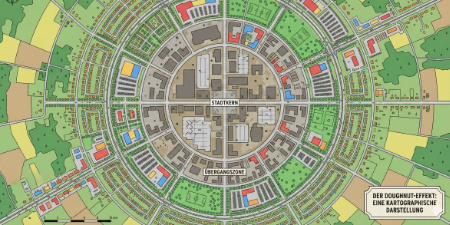

Der Doughnut-Effekt

Die Stanford-Ökonomen Arjun Ramani und Nicholas Bloom prägten 2021 den Begriff des „Donut Effects". Die Metapher des Doughnuts beschreibt ein räumliches Phänomen, das Stadtplaner zunehmend beschäftigt: Während die Peripherie wächst, droht dem Zentrum die Ausdünnung.

Dabei verbrirgt sich jenseits ökonomischer Kennzahlen eine tiefere Krise: Gleichzeitige zur Verödung urbaner Zentren wächst eine Einsamkeit-Epedemie in modernen Gesellschaften durch fehlende Begegnungsräume. Beide Herausforderungen erfordern ein radikales Umdenken in Regionalentwicklung und Stadtplanung.

Konsumfixierung: Wurzel der doppelten Krise

Ein fundamentales Problem liegt in der verengten Perspektive auf Innenstädte: Urbanität wird primär über Konsummöglichkeiten definiert. Leerstandsquoten werden zu Krisenindikatorien, sinkende Einzelhandelsumsätze zum Menetekel urbanen Niedergangs. Diese Reduktion der Stadt auf ihre Funktion als Einkaufslandschaft greift fundamental zu kurz.

Konsumzonen produzieren systematisch sowohl Verödung als auch Einsamkeit. Sie organisieren menschliche Begegnung nach kommerziellen Imperativen: Kunden treffen auf Verkäufer, Transaktion tritt an die Stelle von Interaktion.

Nach Geschäftsschluss leeren sich Einkaufsstraßen schlagartig – ein deutliches Zeichen dafür, dass hier keine echten urbanen Gemeinschaften existieren, sondern nur temporäre Kundenansammlungen.

Insbesondere die Pandemie 2020/21 legte diese Leere schonungslos offen. Als Geschäfte schlossen, zeigten sich konsumfixierte Zentren als leblose Hüllen. Im Kontrast dazu erlebten Wohnviertel mit Parks und nachbarschaftlichen Strukturen eine Renaissance – gerade weil sie nicht primär auf Konsum ausgerichtet waren. Die Corona-Zeit offenbarte, dass Innenstädte, die ausschließlich als Handels- und Bürostandorte konzipiert wurden, extrem vulnerabel sind.

Urbane Räume als soziale Infrastruktur

Parallel verschärft sich eine andere gravierendere Krise: In westlichen Industrienationen geben je nach Erhebung zwischen 20 und 40 Prozent der Erwachsenen an, sich häufig einsam zu fühlen. Die gesundheitlichen Konsequenzen sind gravierend – chronische Einsamkeit erhöht das Sterberisiko ähnlich stark wie Rauchen. Was als individuelles Problem erscheint, erweist sich als strukturelles Phänomen, zu dem auch die Organisation urbaner Räume beiträgt.

Der Soziologe Eric Klinenberg prägte den Begriff der "social infrastructure": physische Räume und Organisationen, die soziale Interaktionen fördern. Sie wirkt präventiv gegen Einsamkeit, indem sie Gelegenheiten für Begegnung schafft, ohne diese zu erzwingen.

Ganz anders als konsumfixierte Zonen wirken nicht-kommerzielle urbane Räume. Ein öffentlicher Platz mit Bänken schafft Anlässe für ungeplante Begegnungen. Nachbarn treffen sich beim Hundespaziergang, Eltern am Spielplatz, Rentner auf Parkbänken.

Die Wiederholbarkeit dieser Begegnungen schafft Vertrautheit. Aus Fremden werden Bekannte, aus Bekannten können Freunde werden. Soziologen sprechen von "weak ties" – schwachen Bindungen, die für individuelle Lebenszufriedenheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt oft wichtiger sind als enge Freundschaften.

Strategien der Transformation:

Von der Konsumzone zum Lebensraum

Das Konzept des kulturellen Kaufhauses

Ein radikales Beispiel für die Transformation vom Konsumraum zum sozialen Lebensraum ist das Forum Groningen in den Niederlanden. Das 2019 eröffnete Gebäude der Amsterdamer Architekten NL Architects definiert sich als "kulturelles Kaufhaus" – nicht im kommerziellen, sondern im sozialen Sinne. Es vereint Bibliothek, Kino, Museum, Ausstellungsräume und 300 Arbeitsplätze über zehn Etagen.

Entscheidend ist: Der öffentliche Innenraum kann kostenlos besucht und genutzt werden, unabhängig davon, wer man ist oder woher man kommt. Das Forum ist weder Bibliothek noch Museum noch Kino, sondern ein neuer Typus öffentlichen Raums, in dem traditionelle Grenzen zwischen Institutionen aufgelöst werden – ein Ort, der Menschen zusammenbringt statt sie als Konsumenten zu vereinzeln.

Die soziale Dimension dieser Konzepte ist entscheidend: Wenn Arbeit, Wohnen und Freizeit räumlich nah beieinander liegen, entstehen andere Rhythmen. Man trifft Kollegen am Feierabend zufällig im Park, Nachbarn beim Einkaufen, Bekannte beim Spaziergang. Die räumliche Überlappung unterschiedlicher Lebensbereiche produziert soziale Dichte und wirkt der Einsamkeit entgegen.

Deutsche Ansätze der Innenstadtrevitalisierung

Auch Deutschland verfügt über ein ausdifferenziertes System der Städtebauförderung.

Das BLOK-O-Projekt in Frankfurt (Oder) zeigt exemplarisch, wie Transformation gelingen könnte. Ein nicht mehr marktfähiges Einzelhandelsgebäude wurde durch private Initiative in eine diverse, gemischt genutzte Einrichtung umgewandelt. Die Mischnutzung aus Bank, Co-Working-Spaces und Café demonstriert, dass neue urbane Arbeitsumgebungen auch außerhalb der Metropolen nachhaltige Bedeutung gewinnen können.

Auch die Umnutzung eines ehemaligen Bankgebäudes in Bremen fördert einen lebendigen Stadtraum statt Leerstand. Hier verlagerte die Universität Bremen ihre Juristischen Fakultät in die Bremer Innenstadt. Studierende und Lehrende beleben Straßen und lokale Geschäfte.

Studien zur Transformation ehemaliger Warenhäuser in Deutschland belegen: Innovative und flexible Wiederverwendungen können die Multifunktionalität und Resilienz von Stadtzentren erhöhen.

Multifunktionale Räume fördern die Vitalität, indem sie Vielfalt bringen und unterschiedliche Zielgruppen zu verschiedenen Tageszeiten ansprechen. Dank der großen Nutzungsvielfalt wankt das Gesamtkonzept nicht, wenn einzelne Mieter ausziehen – eine wichtige Lektion für resiliente Innenstadtentwicklung.

Die Rolle lokaler Ökonomien

Paradoxerweise können auch wirtschaftliche Aktivitäten gegen Einsamkeit wirken – sofern sie lokal verankert sind. Der Tante-Emma-Laden, in dem die Besitzerin ihre Kunden kennt. Die Bäckerei, in der man beim Warten ins Gespräch kommt. Der Wochenmarkt mit seinen Stammhändlern. Diese Formen lokaler Ökonomie schaffen soziale Bindungen als Nebenprodukt wirtschaftlicher Transaktionen.

Eine Politik, die lokale, kleinteilige Ökonomien fördert – durch regulatorische Maßnahmen, Mietobergrenzen, Förderungen – investiert indirekt in soziale Kohäsion.

Daseinsvorsorge statt Einzelhandel: Innenstädte durch strukturelle Frequenz beleben

Die Revitalisierung deutscher Innenstädte scheitert nicht an mangelnder Kreativität, sondern an falschen Erfolgskriterien. Solange Einzelhandelsumsätze und Leerstandsquoten als primäre Indikatoren urbaner Vitalität gelten, bleibt die Stadtentwicklung in der Logik der Konsumfixierung gefangen. Was fehlt, ist ein radikaler Perspektivwechsel:

Erfolg sollte nicht an kommerziellen Transaktionen gemessen werden, sondern an sozialer Kontaktdichte, Nutzungsdiversität und verlässlicher zeitlicher Belebung.

Dieser Paradigmenwechsel eröffnet eine unkonventionelle Strategie: die systematische Verlagerung öffentlicher Infrastruktur in urbane Zentren. Kindergärten, Schulen, Bibliotheken, Museen, Arztpraxen, Krankenhäuser und Altenheime sind genau jene Institutionen, die nicht "Home-Office-fähig" sind und strukturell verlässliche Besucherströme erzeugen. Anders als volatiler Einzelhandel, der von Kauflaune, Wetter und wirtschaftlicher Konjunktur abhängt, produzieren diese Einrichtungen planbare, tägliche Frequenz.

Ein historisches Window of Opportunity

Die Marktdynamik schafft gegenwärtig ein historisches Window of Opportunity. Jahrzehntelang als Premium-Standorte gehandelte Innenstadtlagen verlieren massiv an Wert. Leerstehende Kaufhäuser, aufgegebene Filialisten und untergenutztes Büroflächenangebot nach dem Home-Office-Shift drücken Kauf- und Mietpreise.

Für öffentliche Träger mit langfristigem Horizont ergibt sich damit ein idealer Einstiegszeitpunkt für antizyklische Investitionen, vergleichbar mit der Transformation brachliegender Industrieflächen im Ruhrgebiet oder Leipzig nach der Deindustrialisierung.

Jetzt steht eine analoge Transformation an, nur betrifft sie diesmal Handelsflächen statt Fabriken.

Internationale Vorbilder: Von Paris bis Barcelona

Diese Strategie wird bereits in führenden europäischen Städten systematisch verfolgt. Der französisch-kolumbianische Professor Carlos Moreno entwickelte 2016 das Konzept der "15-Minuten-Stadt", bei dem alle wesentlichen Lebensbedürfnisse – Wohnen, Arbeit, Versorgung, Gesundheit, Bildung und Kultur – innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar sein sollen.

Paris unter Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat dieses Konzept seit 2020 konsequent umgesetzt: Dienstleistungen wurden in jedem Stadtteil entwickelt, lokale Geschäfte gefördert, Arbeitsplätze zurück in die Nachbarschaften gebracht und Schulen sowie Gesundheitsversorgung wieder ins Viertel verlagert.

Barcelona hat eine Digital Twin-Plattform entwickelt, die die Erreichbarkeit öffentlicher Einrichtungen wie Metro-Stationen, Krankenhäuser und Bibliotheken analysiert. Ein konkretes Beispiel ist ein Mixed-Use-Gebäude, das 32 betreute Wohnungen für ältere Menschen, ein öffentliches Gesundheitszentrum und Parkplätze kombiniert – mit dem Ziel, dass Menschen in sozialer Ausgrenzung ihr Viertel nicht verlassen müssen, um Zugang zu Betreuungseinrichtungen zu erhalten.

In den Niederlanden zeigt das bereits erwähnte Forum Groningen exemplarisch, wie die Transformation gelingen kann. Eine wissenschaftliche Studie niederländischer Bibliotheken dokumentiert ihre Transformation von Informationsanbietern zu vitaler sozialer Infrastruktur, die primär als Begegnungsräume dienen und explizit Einsamkeit bekämpfen sollen. Die Openbare Bibliotheek Amsterdam am Oosterdokseiland nahe des Hauptbahnhofs ist mit 28.500 m² über 10 Etagen die größte Bibliothek der Niederlande und zieht 2 Millionen Besucher jährlich an.

Verlässliche Frequenz statt volatiler Konsum

Die strategischen Vorteile einer solchen Verlagerung sind vielfältig. Kindergärten und Schulen bringen täglich morgens und mittags garantierte Fußgängerströme. Eltern, die ihre Kinder bringen und abholen, sind keine wetterabhängigen Freizeitbesucher, sondern strukturell gebundene Nutzer.

Diese Verlässlichkeit stabilisiert auch anliegende Gewerbetreibende: Der Bäcker weiß, wann die morgendliche Rushhour kommt, das Café kann mit der Nachmittagskundschaft rechnen. Im Gegensatz zu Shoppingtouristen, die nur bei gutem Wetter und Kauflaune kommen, sind diese Frequenzen belastbar kalkulierbar.

Zudem erzeugt die Kombination unterschiedlicher Einrichtungen automatisch generationenübergreifende Durchmischung. Kindergärten bringen junge Familien, Schulen Jugendliche, Arztpraxen alle Altersgruppen, Altenheime Senioren.

Diese soziale Diversität verhindert monofunktionale Zonen und schafft jene Heterogenität, die lebendige urbane Räume auszeichnet. Das Forum Groningen demonstriert genau dieses Prinzip: Verschiedene Menschen haben verschiedene Gründe, dort zu sein, und diese Überlappung produziert ungeplante Begegnungen.

Privatwirtschaftliche Ergänzungen: Lokale Ökonomien als Frequenz-Stabilisatoren

Die öffentliche Infrastruktur schafft die Grundfrequenz, doch privatwirtschaftliche Angebote mit Ritualcharakter verstärken und stabilisieren diese. Entscheidend ist dabei die Unterscheidung zwischen volatilen und verlässlichen Formaten.

Fashion-Einzelhandel, Elektronikgeschäfte oder Möbelhäuser erzeugen sporadische Käufe, sind hochgradig konjunkturabhängig und verlagern sich stark in den Online-Handel. Ganz anders verhält es sich mit privatwirtschaftlichen Einrichtungen, die tägliche oder wöchentliche Notwendigkeiten bedienen und nicht oder nur schwer digitalisierbar sind.

Bäckereien und Lebensmittelhandwerk schaffen durch ihren Ritualcharakter morgendliche und nachmittägliche Frequenzspitzen. Menschen kaufen regelmäßig am selben Ort, besonders bei lokalen, inhabergeführten Betrieben entsteht Stammkundschaft.

Apotheken gewährleisten durch gesetzlich vorgeschriebene Notdienste 24/7-Präsenz und bedienen ältere Bevölkerung mit regelmäßigem Medikamentenbedarf. Wochenmärkte an festen Wochentagen erzeugen verlässliche Frequenzspitzen mit generationenübergreifender Kundschaft und sozialer Begegnungsqualität als Nebeneffekt.

Fitnessstudios sind besonders wertvolle privatwirtschaftliche Frequenz-Anker.

Sie erzeugen morgens vor der Arbeit (6-9 Uhr), mittags (12-14 Uhr) und abends nach Feierabend (17-21 Uhr) verlässliche Ströme an sieben Tagen pro Woche. Das Mitgliedschaftsmodell schafft langfristige Bindung, regelmäßige Routinen und zieht eine junge, kaufkräftige Zielgruppe an, die Anschlusskonsum generiert: Smoothie-Bars, gesunde Gastronomie, Sportartikel.

Private Kitas, Nachhilfe- und Musikschulen erzeugen durch tägliche Bring- und Abholzeiten garantierte Ströme, wobei Eltern oft vor Ort bleiben und das Quartier beleben.

Entscheidend ist die politische Förderung dieser Strukturen.

Inhabergeführte Betriebe schaffen eher lokale Bindung als Filialketten, benötigen aber bezahlbare Gewerbemieten.

Kommunale Politik muss Mietobergrenzen für lokale Betriebe, Schutz vor Verdrängung durch hochpreisige Nutzungen und regulatorische Maßnahmen zur Förderung kleinteiliger Ökonomien implementieren.

Die OECD betont in ihren Urban Studies, dass kompakte Stadtformen mit dichten Entwicklungsmustern, öffentlichem Verkehr und Zugang zu lokalen Dienstleistungen das ökonomische, soziale und ökologische Potenzial von Städten maximieren.

Synergien durch funktionale Mischung

Die räumliche Nähe unterschiedlicher Infrastrukturen erzeugt effiziente Synergieeffekte. Eine Bibliothek neben einer Schule, ein Museum in Gehdistanz zum Seniorenheim, eine Arztpraxis beim Kindergarten schaffen Wegeketten, die Multifunktionalität ermöglichen. Eltern können nach dem Kindergarten noch zur Bibliothek, Senioren nach dem Arztbesuch ins Museum.

Diese funktionale Mischung ist das Gegenteil der autogerechten Trennung von Lebensbereichen und entspricht genau jener räumlichen Überlappung, die soziale Dichte und Vertrautheit produziert.

Kopenhagens Ansatz zeigt, wie systematische Integration funktioniert. Die European School Copenhagen wurde 2019 zwischen historischen Carlsberg-Gebäuden eröffnet, bewusst ohne scharfe Grenzen zwischen Schule und Stadt, wobei die Sporteinrichtungen öffentlich zugänglich sind.

Der Finger-Plan von 1947 und der Copenhagen Climate Plan organisieren neue gemischte Entwicklung entlang von Transitkorridoren als "5-Minuten-Nachbarschaften", in denen Bewohner Arbeit, Einkaufen, Schulen und andere Annehmlichkeiten binnen fünf Minuten erreichen können.

Ein entscheidender Vorteil liegt in der Stabilität öffentlicher Träger.

Anders als private Mieter sind öffentliche Institutionen krisenfest. Ein Kindergarten oder eine Bibliothek kündigt nicht wegen schwacher Konjunktur oder veränderten Konsumverhaltens. Sie zahlen vielleicht weniger Miete als ein Flagship-Store eines internationalen Filialisten, dafür aber verlässlich über Jahrzehnte. Für Immobilieneigentümer, die gegenwärtig händeringend solide Mieter suchen, könnte diese Planungssicherheit hochattraktiv sein.

Kommunen sollten gezielt leerstehende Immobilien erwerben oder langfristig anmieten, solange die Verhandlungsmacht auf ihrer Seite ist. Das BLOK-O-Projekt in Frankfurt (Oder) und die Verlagerung der juristischen Fakultät nach Bremen zeigen, dass solche Umnutzungen funktionieren, wenn Mut zu unkonventionellen Lösungen besteht.

Bund und Länder könnten Förderprogramme auflegen, die explizit die Verlagerung von Daseinsvorsorge in urbane Zentren finanzieren – ähnlich der bestehenden Städtebauförderung, aber strategisch neu ausgerichtet.

Herausforderungen und hybride Lösungsansätze

Herausforderungen bleiben selbstverständlich bestehen. Viele Einrichtungen haben spezifische Anforderungen: Schulen brauchen Außenflächen, Kindergärten Lärmschutzkonzepte, Krankenhäuser Rettungswagenzufahrten. Föderale Zuständigkeiten erschweren koordinierte Mehreben-Politik, da Schulen Ländersache sind, Kindergärten kommunal verantwortet werden und Krankenhäuser eigene Betreiberstrukturen haben.

Zudem könnte argumentiert werden, dass gerade sozial schwächere Quartiere am Stadtrand solche Infrastruktur dringender benötigen, und eine Verlagerung ins Zentrum als "Gentrifizierung der Daseinsvorsorge" kritisiert werden.

Ein hybrider Ansatz könnte diese Konflikte auflösen: Dependancen zentraler Einrichtungen in der Innenstadt, während größere Hauptstandorte dezentral bleiben. Die Stadtbibliothek Köln unterhält Zweigstellen in verschiedenen Stadtteilen.

Warum nicht auch Universitäten, Volkshochschulen oder Beratungsstellen bewusst zentral platzieren? Kleinere, spezialisierte Einrichtungen wie universitäre Forschungszentren, Fachbibliotheken oder Gesundheitsberatungsstellen könnten Innenstadtlagen beleben, ohne periphere Quartiere zu vernachlässigen.

Der Moment zum Handeln ist jetzt

Entscheidend ist die Anerkennung, dass politischer Erfolg schwerer zu vermitteln ist als ein neues Shoppingcenter. Der Nutzen ist langfristig und sozial, nicht kurzfristig und ökonomisch messbar. Doch genau darin liegt die Notwendigkeit des Paradigmenwechsels:

Eine zukunftsfähige Innenstadtentwicklung erfordert fundamental andere Bewertungskriterien.

Statt Einzelhandelsumsätzen sollten soziale Kontaktdichte, Nutzungsdiversität und zeitliche Belebungsmuster zählen. Erfolgskriterien müssten lauten: Wie viele unterschiedliche Tätigkeiten finden gleichzeitig statt? Wie heterogen ist die Nutzerschaft nach Alter, sozialem Status und Herkunft? Wie viele Stunden am Tag ist ein Raum belebt? Wie viele nicht-kommerzielle Interaktionen finden statt?

Die gegenwärtige Krise des Einzelhandels ist keine Bedrohung, sondern eine Chance.

Sie zwingt zum Überdenken dessen, was urbane Zentren ausmacht. Wenn wir diese Räume nicht mehr primär als Konsumzonen, sondern als soziale Infrastruktur begreifen, eröffnen sich neue Gestaltungsspielräume. Die Verlagerung öffentlicher Institutionen ins Zentrum ist dabei keine Notlösung für leerstehende Immobilien, sondern eine strategische Investition in soziale Kohäsion, die gleichzeitig urbane Verödung und Einsamkeitsepidemie adressiert.

Moment zum Handeln ist jetzt, solange die Marktbedingungen günstig sind und das Bewusstsein für strukturelle Defizite geschärft ist.

Das Kleingedruckte:

Die Idee klingt bestechend, scheitert aber an harten Realitäten. Erstens: Leere Kassen. Kommunen, Länder und Bund kämpfen mit strukturellen Defiziten. Schulgebäude verrotten, Schwimmbäder schließen – wie soll da Geld für teure Innenstadtimmobilien verfügbar sein? Selbst wenn Mieten gefallen sind: Umbauten für Schulen (Brandschutz, Außenflächen, Barrierefreiheit) kosten Millionen. Ein leerstehendes Kaufhaus wird nicht einfach zur Grundschule.

// Zweitens: Föderale Blockaden. Schulen sind Ländersache, Kindergärten kommunal, Krankenhäuser haben eigene Trägerstrukturen. Niemand fühlt sich zuständig für eine koordinierte Innenstadtstrategie. Jede Ebene hat eigene Prioritäten, eigene Haushaltszwänge.

// Drittens: Politische Kurzfristigkeit. Bürgermeister werden für vier Jahre gewählt. Eine Schulverlagerung dauert zehn Jahre von Planung bis Umsetzung. Wer investiert politisches Kapital in Projekte, deren Erfolg der Nachfolger erntet?

// Viertens: Soziale Gerechtigkeit. Einkommensschwache Randquartiere brauchen Schulen, Ärzte und Kitas dringender als die Innenstadt. Eine Verlagerung ins Zentrum verschärft periphere Unterversorgung.

// Fünftens: Immobilienlobby. Eigentümer spekulieren auf hochpreisige Wohn- oder Büronutzungen. Öffentliche Mieter zahlen zu wenig, um attraktiv zu sein.

// Die Strategie ist theoretisch richtig – praktisch eine Illusion.

|